設(shè)計(jì)一個包裝多少錢_酒類外包裝設(shè)計(jì)分享設(shè)計(jì)一個包裝多少錢文章

時間 - 2023年04月11日

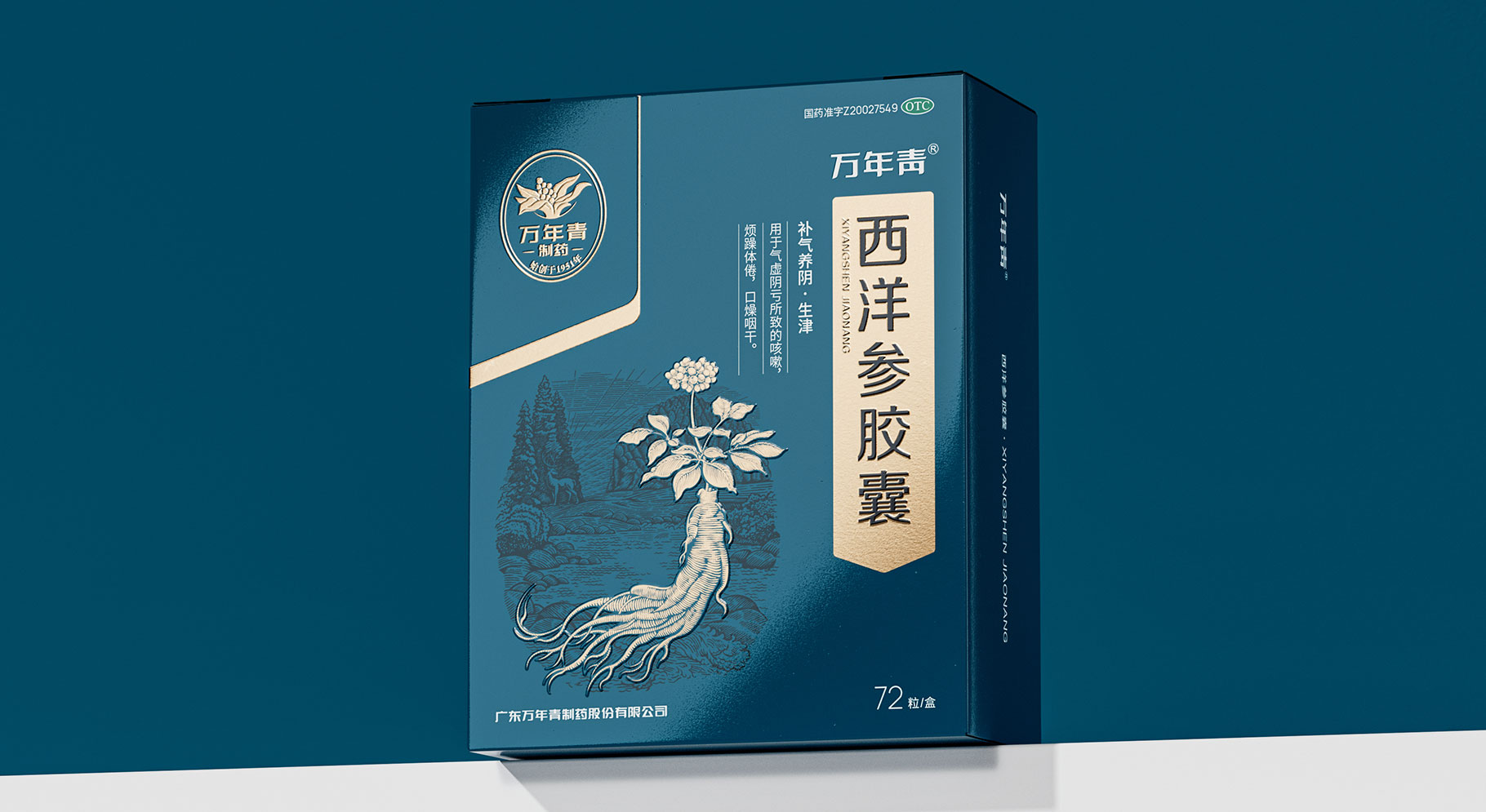

包裝保重除了保護(hù)商品,方便流通的基本功能外,通過造型獨(dú)特的色彩、圖形、文字以及編排,清晰內(nèi)容賣點(diǎn),增強(qiáng)在市場的競爭力,好的“設(shè)計(jì)一個包裝多少錢”能幫助企業(yè)提供高品牌知名度、增加商品的復(fù)購率。設(shè)計(jì)一個包裝多少錢是打造品牌的重要工具。

注:本文“設(shè)計(jì)一個包裝多少錢”配圖同道包裝設(shè)計(jì)公司作品

注:本文“設(shè)計(jì)一個包裝多少錢”配圖同道包裝設(shè)計(jì)公司作品

設(shè)計(jì)一個包裝多少錢文章內(nèi)容

作為一個糟糕的小丑,我到處告訴人們智能手機(jī)是聰明的,所以你不必聰明才能真正學(xué)會如何使用它們。我們今天的智能手機(jī)所能做的事情,在不到十年前還沒有人聽說過或想到過,然而我們中的大多數(shù)人現(xiàn)在主要使用我們的智能手機(jī)和平板電腦來查看我們的電子郵件、更新Facebook狀態(tài)、拍照,并給人們機(jī)會練習(xí)臉書迷信的藝術(shù)。以下是我們目前誤用移動技術(shù)的五種方法。“技術(shù)成癮”改變?nèi)祟愋袨榈奈宸N方法。no-jsref-block - 13543. ref - block__thumbnail;“技術(shù)成癮”正在改變?nèi)祟怋ehaviourDespite利用科學(xué)和技術(shù)來改善我們的生活,我們是技術(shù)的真正奴隸。我們縱情讀more1在敘利亞聽證會期間,在ParliamentMcCain看《顯性材料》時,他在iPhone上玩撲克被抓,互聯(lián)網(wǎng)也變得瘋狂了,但當(dāng)我們聽到政客們在議會會議上看《顯性材料》時,沒人能拍到他的睫毛。如果這是你的新聞,讓我補(bǔ)充一句,它發(fā)生在比你想象的更多的地方。在其他地方,有三位印度部長在議會會議期間在一次分享剪輯的新聞廣播中被抓住后辭職。一位印尼議員也在一名新聞記者抓住他后辭職,他在議會辯論中看著他的平板電腦上的“你知道什么”。這張照片成了頭條新聞,尤其是因?yàn)樗缦葞椭ㄟ^了一項(xiàng)有爭議的法律,該法律可能會將情侶在公共場合接吻送入監(jiān)獄,處以15年的重刑。圖片來源:Telecommunication.co. ukIn泰國,一名泰國議員被抓翻閱穿泳衣的婦女的照片。他否認(rèn)自己是故意看這些圖片,并補(bǔ)充說他點(diǎn)擊了一個鏈接,下載了這些圖片。最近,一位泰國參議員在一次參議院會議上被發(fā)現(xiàn)在他的iPhone上做同樣的事情。那些人是被抓住的。人們不參加音樂會,iPads doI前幾天遇到了這種美。在

注:本文“設(shè)計(jì)一個包裝多少錢”配圖同道包裝設(shè)計(jì)公司作品

注:本文“設(shè)計(jì)一個包裝多少錢”配圖同道包裝設(shè)計(jì)公司作品

設(shè)計(jì)一個包裝多少錢總結(jié):

同道包裝設(shè)計(jì)公司認(rèn)為設(shè)計(jì)一個包裝多少錢不僅能提高商品的價(jià)值感,還能培養(yǎng)消費(fèi)者對品牌的忠誠度。美觀新穎的包裝設(shè)計(jì),可以增加產(chǎn)品的視覺效果,設(shè)計(jì)一個包裝多少錢吸引消費(fèi)者的注意力,激發(fā)購買欲望,從而達(dá)到銷售目的。

上一篇:包裝禮品盒設(shè)計(jì)_獨(dú)特的包裝設(shè)計(jì)分享包裝禮

下一篇:設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)包裝_臘肉包裝設(shè)計(jì)分享設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)包

聲明:本文“設(shè)計(jì)一個包裝多少錢_酒類外包裝設(shè)計(jì)分享設(shè)計(jì)一個包裝多少錢文章”信息內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),文章版權(quán)和文責(zé)屬于原作者,不代表本站立場。如圖文有侵權(quán)、虛假或錯誤信息,請您聯(lián)系我們,我們將立即刪除或更正。